Dall’esame del documento del CV2 “Nostrae Aerate” emerge un errore teologico fondamentale. Infatti nello stesso documento si afferma testualmente: “La Chiesa guarda anche con stima i musulmani che adorano l’unico Dio, vivente e sussistente, misericordioso e onnipotente, creatore del cielo e della terra“

Quindi secondo “Nostrae Aerate” Allah sarebbe Dio. Ma questa affermazione e’ manifestamente falsa.

Lo afferma lo stesso Corano. Vedasi al riguardo il riferimento https://www.revelationvirgo.org/2024/03/10/perche-no-allislam/

RIPORTO QUI IL TESTO DEL DOCUMENTO CONCILIARE “NOSTRA AETATE” E DOCUMENTI COLLEGATI

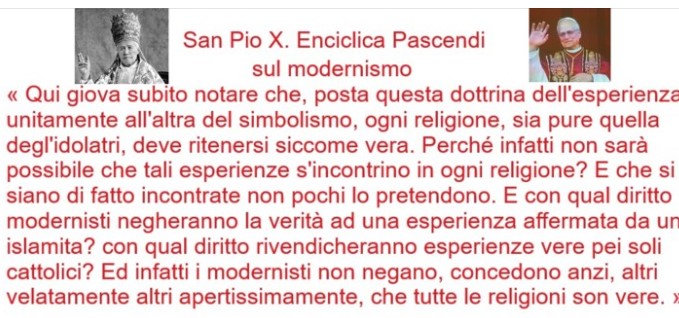

“L’orribile anniversario: Il 28 ottobre 1965, (60 anni fa), viene pubblicato il documento conciliare “Nostra Aetate”, testo con cui i modernisti intesero affermare la loro dottrina per cui, come stringatamente scrisse san Pio X, “tutte le religioni son vere”.

Da Nostra Aetate e da TUTTI gli altri documenti e atti conciliari promulgati e posti in essere da Paolo VI discende TUTTA la pratica interreligiosa da Assisi 86 di Giovanni Paolo II alla Pachamama e ai riti sciamanici di Francesco, passando per le dichiarazioni di Abu Dhabi e Astana fino alle prodezze di Leone di oggi.”

Testo di Piergiorgio Seveso ed io continuo ricordando, checche dicano i modernisti, che gli ortodossi, gli eretici, (protestanti, evangelici et similia), i giudei, i musulmani, i buddisti, indù, scintoisti, animisti, ecc. ed anche i modernisti, in quanto tali, non si salvano e vanno all’inferno; solo i veri cattolici, se non muoiono in peccato mortale, vanno in paradiso, magari dopo un po’ di purgatorio.

—

Questa è la verità che tutti devono sapere, senza se e senza ma.

—

Concilio di Firenze nel 1441: “Ella crede fermamente, professa e predica che “nessuno di coloro che sono al di fuori della Chiesa Cattolica, non solo i pagani ma anche gli ebrei o gli ERETICI e gli SCISMATICI, possono diventare partecipi della vita eterna, ma andranno “nel fuoco eterno che è preparato per il diavolo e i suoi angeli” Mt 25,41, a meno che prima della fine della loro vita si siano uniti a lei; Professa anche che l’unità del corpo della Chiesa ha una tale potenza che i sacramenti della Chiesa sono utili alla salvezza solo per coloro che rimangono in essa, per i quali solo i digiuni, le elemosine e tutti gli altri doveri di pietà e gli esercizi della milizia cristiana danno ricompense eterne, e che “nessuno può essere salvato, per quanto grande sia la sua elemosina, anche se versa il suo sangue per il nome di Cristo, se non è rimasto nel seno e nell’unità della Chiesa cattolica”. Denzinger 1351 (714)

—

Il catechismo di san Pio X precisa:

—

169 D. Può alcuno salvarsi fuori della Chiesa Cattolica, Apostolica, Romana?

R. No, fuori della Chiesa Cattolica, Apostolica, Romana nessuno può salvarsi, come niuno poté salvarsi dal diluvio fuori dell’Arca di Noè, che era figura di questa Chiesa.170 D. Come dunque si sono salvati gli antichi Patriarchi, i Profeti e tutti gli altri giusti dell’antico

Testamento?

R. Tutti i giusti dell’antico Testamento si sono salvati in virtù della fede che avevano in Cristo venturo, per mezzo della quale essi già appartenevano spiritualmente a questa Chiesa.

171 D. Ma chi si trovasse, senza sua colpa, fuori della Chiesa, potrebbe salvarsi?

R. Chi, trovandosi senza sua colpa, ossia in buona fede, fuori della Chiesa, avesse ricevuto il Battesimo, o ne avesse il desiderio almeno implicito; cercasse inoltre sinceramente la verità e compisse

la volontà di Dio come meglio può; benché separato dal corpo della Chiesa, sarebbe unito all’anima di lei e quindi in via di salute.

—

PAOLO VESCOVO

SERVO DEI SERVI DI DIO

UNITAMENTE AI PADRI DEL SACRO CONCILIO

A PERPETUA MEMORIA

DICHIARAZIONE SULLE RELAZIONI DELLA CHIESA

CON LE RELIGIONI NON CRISTIANE

NOSTRA AETATE

Introduzione

1. Nel nostro tempo in cui il genere umano si unifica di giorno in giorno più strettamente e cresce l’interdipendenza tra i vari popoli, la Chiesa esamina con maggiore attenzione la natura delle sue relazioni con le religioni non-cristiane. Nel suo dovere di promuovere l’unità e la carità tra gli uomini, ed anzi tra i popoli, essa in primo luogo esamina qui tutto ciò che gli uomini hanno in comune e che li spinge a vivere insieme il loro comune destino.

I vari popoli costituiscono infatti una sola comunità. Essi hanno una sola origine, poiché Dio ha fatto abitare l’intero genere umano su tutta la faccia della terra (1) hanno anche un solo fine ultimo, Dio, la cui Provvidenza, le cui testimonianze di bontà e il disegno di salvezza si estendono a tutti (2) finché gli eletti saranno riuniti nella città santa, che la gloria di Dio illuminerà e dove le genti cammineranno nella sua luce (3).

Gli uomini attendono dalle varie religioni la risposta ai reconditi enigmi della condizione umana, che ieri come oggi turbano profondamente il cuore dell’uomo: la natura dell’uomo, il senso e il fine della nostra vita, il bene e il peccato, l’origine e lo scopo del dolore, la via per raggiungere la vera felicità, la morte, il giudizio e la sanzione dopo la morte, infine l’ultimo e ineffabile mistero che circonda la nostra esistenza, donde noi traiamo la nostra origine e verso cui tendiamo.

Le diverse religioni

2. Dai tempi più antichi fino ad oggi presso i vari popoli si trova una certa sensibilità a quella forza arcana che è presente al corso delle cose e agli avvenimenti della vita umana, ed anzi talvolta vi riconosce la Divinità suprema o il Padre. Questa sensibilità e questa conoscenza compenetrano la vita in un intimo senso religioso.

Quanto alle religioni legate al progresso della cultura, esse si sforzano di rispondere alle stesse questioni con nozioni più raffinate e con un linguaggio più elaborato. Così, nell’induismo gli uomini scrutano il mistero divino e lo esprimono con la inesauribile fecondità dei miti e con i penetranti tentativi della filosofia; cercano la liberazione dalle angosce della nostra condizione sia attraverso forme di vita ascetica, sia nella meditazione profonda, sia nel rifugio in Dio con amore e confidenza. Nel buddismo, secondo le sue varie scuole, viene riconosciuta la radicale insufficienza di questo mondo mutevole e si insegna una via per la quale gli uomini, con cuore devoto e confidente, siano capaci di acquistare lo stato di liberazione perfetta o di pervenire allo stato di illuminazione suprema per mezzo dei propri sforzi o con l’aiuto venuto dall’alto. Ugualmente anche le altre religioni che si trovano nel mondo intero si sforzano di superare, in vari modi, l’inquietudine del cuore umano proponendo delle vie, cioè dottrine, precetti di vita e riti sacri.

La Chiesa cattolica nulla rigetta di quanto è vero e santo in queste religioni. Essa considera con sincero rispetto quei modi di agire e di vivere, quei precetti e quelle dottrine che, quantunque in molti punti differiscano da quanto essa stessa crede e propone, tuttavia non raramente riflettono un raggio di quella verità che illumina tutti gli uomini.

Tuttavia essa annuncia, ed è tenuta ad annunciare, il Cristo che è « via, verità e vita » (Gv 14,6), in cui gli uomini devono trovare la pienezza della vita religiosa e in cui Dio ha riconciliato con se stesso tutte le cose (4).

Essa perciò esorta i suoi figli affinché, con prudenza e carità, per mezzo del dialogo e della collaborazione con i seguaci delle altre religioni, sempre rendendo testimonianza alla fede e alla vita cristiana, riconoscano, conservino e facciano progredire i valori spirituali, morali e socio-culturali che si trovano in essi.

La religione musulmana

3. La Chiesa guarda anche con stima i musulmani che adorano l’unico Dio, vivente e sussistente, misericordioso e onnipotente, creatore del cielo e della terra (5), che ha parlato agli uomini. Essi cercano di sottomettersi con tutto il cuore ai decreti di Dio anche nascosti, come vi si è sottomesso anche Abramo, a cui la fede islamica volentieri si riferisce. Benché essi non riconoscano Gesù come Dio, lo venerano tuttavia come profeta; onorano la sua madre vergine, Maria, e talvolta pure la invocano con devozione. Inoltre attendono il giorno del giudizio, quando Dio retribuirà tutti gli uomini risuscitati. Così pure hanno in stima la vita morale e rendono culto a Dio, soprattutto con la preghiera, le elemosine e il digiuno.

Se, nel corso dei secoli, non pochi dissensi e inimicizie sono sorte tra cristiani e musulmani, il sacro Concilio esorta tutti a dimenticare il passato e a esercitare sinceramente la mutua comprensione, nonché a difendere e promuovere insieme per tutti gli uomini la giustizia sociale, i valori morali, la pace e la libertà.

La religione ebraica

4. Scrutando il mistero della Chiesa, il sacro Concilio ricorda il vincolo con cui il popolo del Nuovo Testamento è spiritualmente legato con la stirpe di Abramo.

La Chiesa di Cristo infatti riconosce che gli inizi della sua fede e della sua elezione si trovano già, secondo il mistero divino della salvezza, nei patriarchi, in Mosè e nei profeti.

Essa confessa che tutti i fedeli di Cristo, figli di Abramo secondo la fede (6), sono inclusi nella vocazione di questo patriarca e che la salvezza ecclesiale è misteriosamente prefigurata nell’esodo del popolo eletto dalla terra di schiavitù. Per questo non può dimenticare che ha ricevuto la rivelazione dell’Antico Testamento per mezzo di quel popolo con cui Dio, nella sua ineffabile misericordia, si è degnato di stringere l’Antica Alleanza, e che essa stessa si nutre dalla radice dell’ulivo buono su cui sono stati innestati i rami dell’ulivo selvatico che sono i gentili (7). La Chiesa crede, infatti, che Cristo, nostra pace, ha riconciliato gli Ebrei e i gentili per mezzo della sua croce e dei due ha fatto una sola cosa in se stesso (![]() . Inoltre la Chiesa ha sempre davanti agli occhi le parole dell’apostolo Paolo riguardo agli uomini della sua stirpe: « ai quali appartiene l’adozione a figli e la gloria e i patti di alleanza e la legge e il culto e le promesse, ai quali appartengono i Padri e dai quali è nato Cristo secondo la carne» (Rm 9,4-5), figlio di Maria vergine.

. Inoltre la Chiesa ha sempre davanti agli occhi le parole dell’apostolo Paolo riguardo agli uomini della sua stirpe: « ai quali appartiene l’adozione a figli e la gloria e i patti di alleanza e la legge e il culto e le promesse, ai quali appartengono i Padri e dai quali è nato Cristo secondo la carne» (Rm 9,4-5), figlio di Maria vergine.

Essa ricorda anche che dal popolo ebraico sono nati gli apostoli, fondamenta e colonne della Chiesa, e così quei moltissimi primi discepoli che hanno annunciato al mondo il Vangelo di Cristo.

Come attesta la sacra Scrittura, Gerusalemme non ha conosciuto il tempo in cui è stata visitata (9); gli Ebrei in gran parte non hanno accettato il Vangelo, ed anzi non pochi si sono opposti alla sua diffusione (10). Tuttavia secondo l’Apostolo, gli Ebrei, in grazia dei padri, rimangono ancora carissimi a Dio, i cui doni e la cui vocazione sono senza pentimento (11). Con i profeti e con lo stesso Apostolo, la Chiesa attende il giorno, che solo Dio conosce, in cui tutti i popoli acclameranno il Signore con una sola voce e « lo serviranno sotto uno stesso giogo » (Sof 3,9) (12).

Essendo perciò tanto grande il patrimonio spirituale comune a cristiani e ad ebrei, questo sacro Concilio vuole promuovere e raccomandare tra loro la mutua conoscenza e stima, che si ottengono soprattutto con gli studi biblici e teologici e con un fraterno dialogo.

E se autorità ebraiche con i propri seguaci si sono adoperate per la morte di Cristo (13), tuttavia quanto è stato commesso durante la sua passione, non può essere imputato né indistintamente a tutti gli Ebrei allora viventi, né agli Ebrei del nostro tempo.

E se è vero che la Chiesa è il nuovo popolo di Dio, gli Ebrei tuttavia non devono essere presentati come rigettati da Dio, né come maledetti, quasi che ciò scaturisse dalla sacra Scrittura. Curino pertanto tutti che nella catechesi e nella predicazione della parola di Dio non si insegni alcunché che non sia conforme alla verità del Vangelo e dello Spirito di Cristo.

La Chiesa inoltre, che esecra tutte le persecuzioni contro qualsiasi uomo, memore del patrimonio che essa ha in comune con gli Ebrei, e spinta non da motivi politici, ma da religiosa carità evangelica, deplora gli odi, le persecuzioni e tutte le manifestazioni dell’antisemitismo dirette contro gli Ebrei in ogni tempo e da chiunque. In realtà il Cristo, come la Chiesa ha sempre sostenuto e sostiene, in virtù del suo immenso amore, si è volontariamente sottomesso alla sua passione e morte a causa dei peccati di tutti gli uomini e affinché tutti gli uomini conseguano la salvezza. Il dovere della Chiesa, nella sua predicazione, è dunque di annunciare la croce di Cristo come segno dell’amore universale di Dio e come fonte di ogni grazia.

Fraternità universale

5. Non possiamo invocare Dio come Padre di tutti gli uomini, se ci rifiutiamo di comportarci da fratelli verso alcuni tra gli uomini che sono creati ad immagine di Dio. L’atteggiamento dell’uomo verso Dio Padre e quello dell’uomo verso gli altri uomini suoi fratelli sono talmente connessi che la Scrittura dice: « Chi non ama, non conosce Dio » (1 Gv 4,8).

Viene dunque tolto il fondamento a ogni teoria o prassi che introduca tra uomo e uomo, tra popolo e popolo, discriminazioni in ciò che riguarda la dignità umana e i diritti che ne promanano.

In conseguenza la Chiesa esecra, come contraria alla volontà di Cristo, qualsiasi discriminazione tra gli uomini e persecuzione perpetrata per motivi di razza e di colore, di condizione sociale o di religione. E quindi il sacro Concilio, seguendo le tracce dei santi apostoli Pietro e Paolo, ardentemente scongiura i cristiani che, « mantenendo tra le genti una condotta impeccabile » (1 Pt 2,12), se è possibile, per quanto da loro dipende, stiano in pace con tutti gli uomini (14), affinché siano realmente figli del Padre che è nei cieli (15).

Tutte e singole le cose stabilite in questo Decreto, sono piaciute ai Padri del Sacro Concilio. E Noi, in virtù della potestà Apostolica conferitaci da Cristo, unitamente ai Venerabili Padri, nello Spirito Santo le approviamo, le decretiamo e le stabiliamo; e quanto stato così sinodalmente deciso, comandiamo che sia promulgato a gloria di Dio.

Roma, presso San Pietro, 28 ottobre 1965.

NOTE

(1) Cf. At 17,26.

(2) Cf. Sap 8,1; At 14,17; Rm 2,6-7; 1 Tm 2,4.

(3) Cf. Ap 21,23-24.

(4) Cf. 2 Cor 5,18-19.

(5) Cf. S. GREGORIO VII, Epist., III, 21, ad Anazir (Al-Nãþir), regem Mauritaniae, ed. E. CASPAR in MGH, Ep. sel. II, 1920, I, p. 288, 11-15; PL 148, 451A.

(6) Cf. Gal 3,7.

(7) Cf. Rm 11,17-24.

(![]() Cf. Ef 2,14-16.

Cf. Ef 2,14-16.

(9) Cf. Lc 19,44.

(10) Cf. Rm 11,28.

(11) Cf. Rm 11,28-29; CONC. VAT. II, Cost. dogm. sulla Chiesa Lumen Gentium: AAS 57 (1965), p. 20 [pag. 151ss].

(12) Cf. Is 66,23; Sal 64,4; Rm 11,11-32.

(13) Cf. Gv 19,6.

(14) Cf. Rm 12,18.

(15) Cf. Mt 5,45.